WheelTopの電動コンポーネント「EDS」の特徴、スペックまとめ

中国メーカーWheelTopが新しくリリースした格安電動コンポーネント「EDS」についてスペックや特徴をまとめました。

最終更新日: 2023/07/21

公開日: 2022/10/11

ここ数年で利用ユーザーが劇的に増えてきているチューブレスタイヤ。チューブレス、チューブレス・レディタイヤでも0には出来ないのがパンク。パンクの原因と修理方法をまとめました。

この記事の目次

スポンサーリンク

クリンチャー(チューブド)やチューブラータイヤでは、タイヤの中にチューブが入っているため、パンクの原因にはチューブに起因するものがあります。チューブがパンクする原因はチューブの摩耗やリム打ちによる破損などがあります。

しかし、チューブレス、チューブレス・レディタイヤの場合チューブがありませんから、パンクの原因はタイヤ自体に空いてしまった「穴」が原因です。

まれに、リムとチューブレスタイヤの相性が悪く、衝撃が加わったことでリムからビードが外れて空気が漏れてしまうことがありますが、これは厳密にはパンクではありません。

そのため、チューブレス、チューブレス・レディタイヤのパンク対策は、基本的に「穴の空いたタイヤを補修する」というのがメインになります。

タイヤ・シーラントは、タイヤとリムの隙間や穴を埋めてくれる特殊な液剤です。チューブレス・レディタイヤの場合、シーラントなしではタイヤ内部の空気を保持できないため、タイヤ内部にはシーラントが入っています。

シーラントはもともとチューブラータイヤやMTBタイヤで「パンク補修剤」として使われてきた経緯もあるため、シーラントを補充することで穴を塞いで一時的な修理が出来ます。

タイヤに空気を入れる際にシーラントが不要なチューブレスタイヤの場合、タイヤ内部にシーラントがないため、もしチューブレスタイヤのパンクの原因が小さな穴(ピンホールパンクとも言われます)の場合は、シーラント補充することで穴を塞ぎます。穴の大きさや裂け方によってはシーラントでは補修できない場合もあります。

すでにシーラントが補充されているチューブレス・レディタイヤの場合は、タイヤに穴が空いたら内部のシーラントが穴を埋めてくれるはずなので、シーラントで塞ぎきれない穴というケースが多いでしょう。

その場合は別の対処方法にする必要があります。

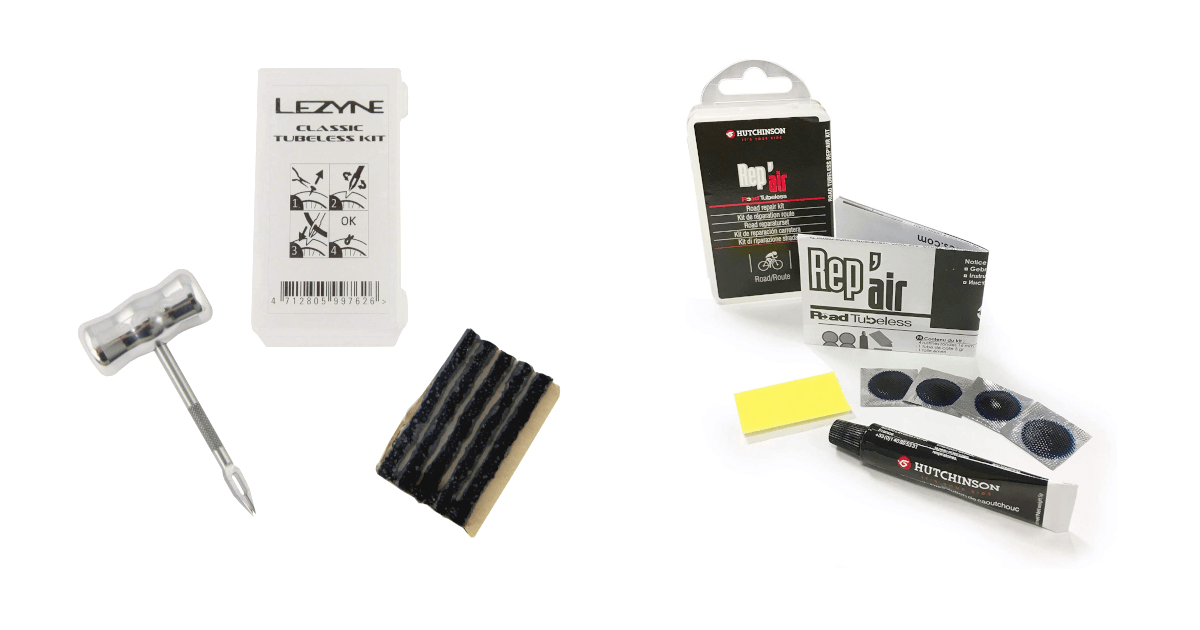

チューブレスタイヤには専用の補修ツールがあります。チューブレスタイヤ専用補修ツールには二つの種類があります。

ロードバイクのチューブレスタイヤの場合は、(1)のタイプを使うことが多くなります。タイヤを外さずに上からパッチを貼るだけなので非常に簡単なのが特徴です。ただし、パッチを貼る部分が平である必要があるため、スリックタイプのチューブレスタイヤでしか使えません。

一方で、MTBなどのブロックタイヤで使われるのが空いた穴を塞ぐタイプ。専用の工具を使って、穴に修理ストリップを挿入して穴を塞ぎます。

大きめの引き裂けるような穴の修理は出来ませんが、数mm程度の穴であれば修理ストリップが穴を塞いで隙間をシーラントが埋めてくれます。こちらもタイヤを装着したまま補修が可能です。

補修キットで修理できないような大きな亀裂や穴が空いてしまった場合は、チューブレスタイヤは中にチューブを入れればクリンチャーとして使えるのがほとんどなので、補修を諦めてチューブドにしてしまうのも一つの手です。

ただ、チューブドにしたとしても、タイヤに穴が空いている状況は同じなので、空気を高圧で入れてしまうと穴が原因でチューブがパンクする可能性があるため、低圧にする必要があります。

また、チューブレスタイヤをチューブドにする作業は、クリンチャーのチューブ交換とは違った手間があります。

チューブレスタイヤはリムにビードがしっかりとハマる構造になっているので、出先でタイヤを外してチューブを入れるのは中々大変なことが多くなります。チューブレスタイヤのパンク修理としてチューブドにする場合は、交換用チューブだけでなくチューブレスに対応したタイヤレバーもしっかりと携帯しましょう。

作業面でも、チューブレス・レディタイヤの場合、タイヤを外すと中のシーラントが飛び散る、手がシーラントだらけになってしまう、ということがあるので、薄手のゴム手袋とゴミ袋もツールボトルやサドルバッグなどに携帯しておくと便利です。

また、チューブレスタイヤがパンクしてしまったとしても、自宅まで帰宅する間だけ空気を保持できるという意味では、タイヤインサートを使うというのも一つの手です。

スポンサーリンク

メリットしかない!自転車のタイヤの空気をしっかり入れることの重要性

意外と軽視しがちだけれども、実はメリットしかないのがタイヤの空気メンテナンス。今回は、タイヤの空気をしっかりいれておくことの重要性と空気を入れる時の注意点をまとめました。

タイヤが変われば走りが変わる!ロードバイクのタイヤの種類と楽しみ方

タイヤが変われば走りが変わる!ロードバイク向けのタイヤの種類とそれぞれの特徴やメリット・デメリット、タイヤを変えることでどのようにロードバイクの楽しみが出るのかをまとめました。

自転車のタイヤのサイズ・太さを変えるときの注意したい3つのポイント

数千円のコストで走り味がグッと変わって楽しいのがタイヤのカスタマイズ。タイヤを交換する際に、自転車のタイヤのサイズ・太さを変える時には注意すべきポイントが3つあります。

旧ETRTOと何が違う?新ETRTO規格の解説と選ぶ際のポイント

タイヤのサイズを選ぶ際の基準となっているのがETRTO規格。2020年に新しい規格が制定され、一部のタイヤでは新ETRTO規格での設計がスタートしています。今回は、旧ETRTO規格と新ETRTO規格の違いや、新ETRTO規格のタイヤを選ぶ際のポイントをまとめました。

25C?クリンチャー?知っておきたいロード向けタイヤの名称とサイズ・規格

一言にロードバイク向けのタイヤと言っても、サイズ規格やタイプなど様々な種類があります。今回は、ロードバイクのタイヤについて知っておきたいポイントをまとめました。

チューブレス、チューブレス・レディタイヤのメリット・デメリット

最新のホイールで採用がどんどん進んでいるチューブレス、チューブレス・レディタイヤ。チューブレスは何が良いのか?それぞれの違いやメリット・デメリット、クリンチャーとの運用やコスト面の違いをまとめました。

TPUチューブの特徴と、ロードバイク・MTBで使用するメリット・デメリット

自転車タイヤの第3勢力として注目されているのがTPUチューブ。その特徴と、ロードバイク・MTBで使用するメリット・デメリット、主なメーカーのTPUチューブをサイズごとに重量・価格でまとめて比較しました。

チューブレス、チューブレス・レディタイヤのメリット・デメリット

最新のホイールで採用がどんどん進んでいるチューブレス、チューブレス・レディタイヤ。チューブレスは何が良いのか?それぞれの違いやメリット・デメリット、クリンチャーとの運用やコスト面の違いをまとめました。

ロードバイク・MTBなどで使われるシーラントとは何か、そのメリットとデメリット、シーラントの選び方、どれくらい入れれば良いのか、いつ追加・補充すればいいのかなど、シーラントの使い方ガイドをガイドします。

ビードが上がらない!チューブレスタイヤのビードを上げる方法とコツ

チューブレスタイヤを使っている必須な作業が「ビードが上げ」。しかし、実際にやってみると簡単に上がる時もあれば、「頑張っても全然上がらない」ということもあります。今回は、上がらないチューブレスタイヤのビードをフロアポンプで上げる方法とコツを原因から考えて紹介します。

チューブレス、チューブレス・レディタイヤでパンクした時の修理方法

ここ数年で利用ユーザーが劇的に増えてきているチューブレスタイヤ。チューブレス、チューブレス・レディタイヤでも0には出来ないのがパンク。パンクの原因と修理方法をまとめました。

軽量No.1はどれ?ロードバイク用軽量チューブレスタイヤまとめ

ロードバイクでも利用者が増えているチューブレス。今回は、ロード用チューブレスタイヤはどれが一番軽いのか、サイズごとにチューブレスタイヤを比較しました。

チューブレスにあると心強い!タイヤブースター、ブースト機能付きエアポンプまとめ

チューブレスの導入の最難関でもあるビード上げを簡単にしてくれるのがタイヤブースター。1本あると心強いタイヤブースター、ブースト機能付きエアポンプをまとめました。

WheelTopの電動コンポーネント「EDS」の特徴、スペックまとめ

中国メーカーWheelTopが新しくリリースした格安電動コンポーネント「EDS」についてスペックや特徴をまとめました。

シマノの最新リアディレイラーに採用されている「シャドー・RD」とは何か?その特徴と、選ぶメリットを解説します。

【MTB・クロスバイク】フラットバー用・油圧ブレーキメーカー

MTB・クロスバイク用の「フラットバー用・油圧ブレーキ」を製造しているメーカーと、その特徴を解説。フラットバー用・油圧ブレーキメーカーの選び方も。

シマノのロードバイク、MTB、クロスバイク用コンポーネントで採用されているチェーンの互換性を解説。チェーンの選び方について解説します。

シマノから新しくリリースされた8速コンポーネント「ESSA」のラインアップと、既存8速パーツとの互換性を解説します。

SRAMのロードバイク、MTB向けスプロケットの互換性を解説。互換するドライブトレイン、ホイールを見つけることができます。

SRAMのMTB向けコンポーネントの互換性について解説。互換性があるパーツの組み合わせ、組み合わせることができないコンポーネントをまとめました。

それぞれ別コンポーネントの互換システムにある、ロード用スプロケットとMTB用スプロケットは組み合わせて使うことができるのかを解説します。

シマノDi2コンポーネントを接続するのに必須な専用工具「プラグツール」の種類と、各Di2パーツとの互換性について解説します。

シマノ・CUESシリーズのスプロケットの互換性を詳しく解説。スプロケットと互換が発生する、リアディレイラー、チェーン、ホイールの互換性を一覧で確認できます。

シマノの油圧ブレーキ用ホース・コネクティングボルトの規格と選び方

シマノの油圧ブレーキ専用ホース「BH90」と「BH59」の違いやコネクティングボルトの種類、自分のブレーキに合う油圧ブレーキ・ホースの選び方、選ぶ際の注意点を解説します。

【メーカー別】油圧ブレーキのオイル種類と特徴、メリット・デメリット

自転車の油圧ブレーキで使われる油圧オイルの種類とそれぞれの特徴、メーカーごとのブレーキオイルの種類を解説します。

シマノ・Di2システムの根幹であり、システム全体のレイアウトにも影響を与えるDi2 バッテリー。種類と互換性について解説します。

シマノ・Di2コンポーネントのエレクトリックワイヤーの種類と、Di2コンポーネントとの互換性をまとめました。

シマノの電動変速システム「Di2」コンポーネントの世代の見分け方

シマノの電動変速システム「Di2」コンポーネントの互換性が発生する世代分けについて解説。各シリーズのコンポセットがどの世代になるのかを一覧でまとめました。

11速までと大きく変わった、シマノの12速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。

シマノの11速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。

シマノの10速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。

シマノの9速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。

MTBの「ブースト(BOOST)クランク」とは?従来のクランクとの違いと選び方

MTBの「ブースト(BOOST)クランク」とは?従来のクランクとの違い、メーカーごとのラインアップと選び方を解説します。