整備・メンテナンス

車体やパーツの寿命だけでなく、乗り心地や交通事故回避にも繋がる自転車の整備・メンテナンス。自分で整備・メンテナンスを行う上で用意しておきたい工具や、整備・メンテナンスの方法などをまとめました。

TOPICS

-

MTBの「ブースト(BOOST)クランク」とは?従来のクランクとの違いと選び方

MTBの「ブースト(BOOST)クランク」とは?従来のクランクとの違い、メーカーごとのラインアップと選び方を解説します。

-

自転車のホイール振れ取り台・調整ツールまとめ

ホイールの精度を高めるための専用ツールが自転車のホイール振れ取り台・調整ツール。振れ取り台の選び方や主なメーカーの振れ取り台をまとめました。

-

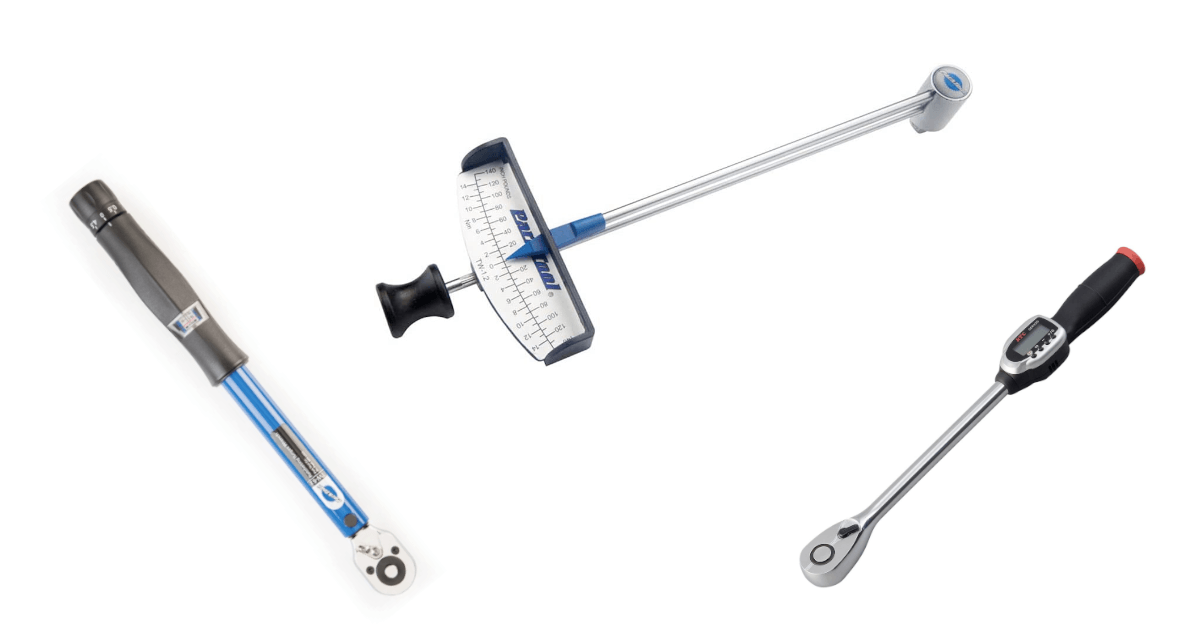

トルクレンチとは何か?トルク管理をするメリットとデメリット

ロードバイクやMTBの整備をしっかりと行うならあると便利な工具が「トルクレンチ」。トルクレンチとは何か、トルク管理をするメリットとデメリットをまとめました。

-

スタイル別・ロードバイクにのツールボトルの中身の選び方

ロードバイクでのトラブルを解決するためのツールをスマートに収納できるツールボトル。今回は、ツールボトルの中身の選び方、シーン別の中身の例をご紹介します。

-

ロードバイクの整備をするなら用意したい六角レンチのサイズまとめ

これからロードバイクの整備をする方に向けて、ロードバイクの整備によく使う、用意しておきたい六角レンチのサイズ、六角レンチを選ぶ際のポイントや注意点をまとめました。

-

CO2ボンベを使うメリット・デメリット

玄人ロードバイクユーザーに好まれるパンク修理用の空気入れが「CO2ボンベ」。空気入れにCO2ボンベを使うメリット・デメリット、携帯用ポンプとの違いをまとめました。

-

自転車のメンテナンススタンドのタイプと特徴、選び方

日々の洗浄や微調整、パーツ交換などあると便利なのが自転車のメンテナンススタンド。メンテナンススタンドのタイプとそれぞれの特徴、用途別の選び方をまとめました。

-

重い機械式ブレーキを軽くする方法

制動力に影響するだけでなく、ライド中の疲れにも大きな影響を生むのがブレーキの重さ。今回は、機械式ブレーキの仕組みから、重いブレーキを軽くする方法をまとめました。

-

自転車整備にも使える!買っておくと便利な100円均一アイテムまとめ

100円均一で買える、自転車整備に使えるアイテムをまとめました。自転車工具などの自転車専用アイテムではなく、通常アイテムで整備にも活用できるアイテムに絞ってピックアップしています。

-

自転車工具セットのメリット・デメリットと買うときの注意点

自転車の整備に必要な工具がセットになっていて、価格も手頃な「自転車工具セット」。自転車工具セットを買うメリット・デメリットと買うときの注意点をまとめました。

-

上位にすれば効きもアップ!ブレーキシュー種類と互換性

自転車の部品の中でも、タイヤやチューブと並んで交換頻度が多いのがブレーキシュー。上位にすれば効きもアップすると言われるブレーキシューの種類や互換性の注意点をまとめました。

-

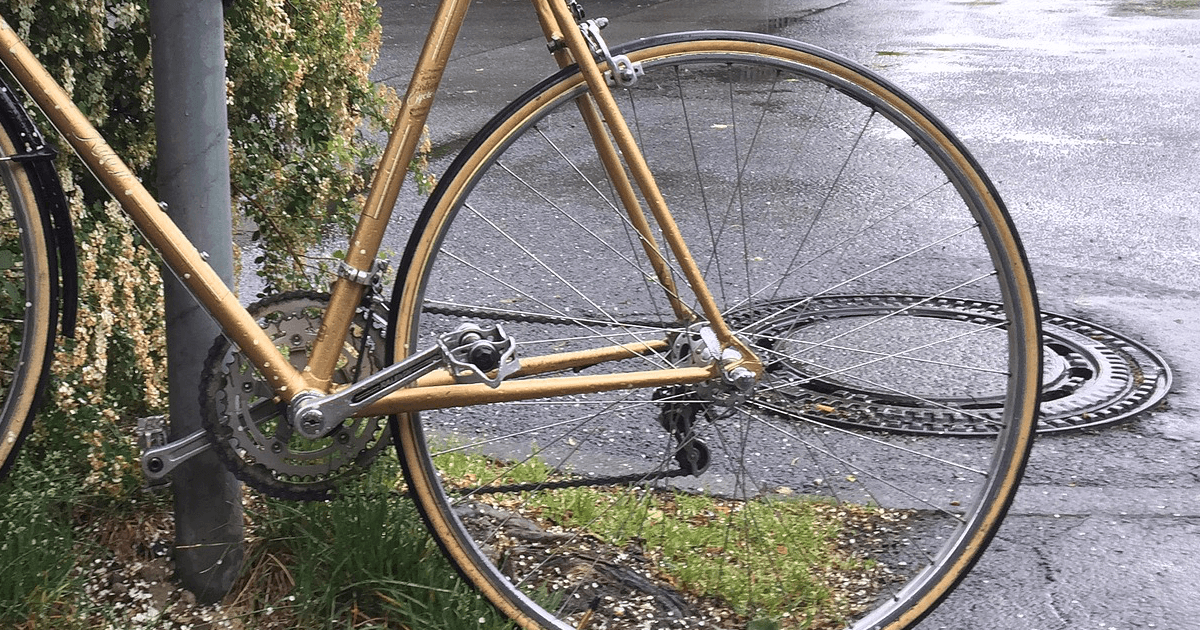

タイヤが変われば走りが変わる!ロードバイクのタイヤの種類と楽しみ方

タイヤが変われば走りが変わる!ロードバイク向けのタイヤの種類とそれぞれの特徴やメリット・デメリット、タイヤを変えることでどのようにロードバイクの楽しみが出るのかをまとめました。

-

意外と大事!ロードバイクに乗るならグリスアップをしよう

ロードバイクの回転をスムーズにするだけでなく、固着やサビを防ぐ効果もあるグリスアップ。ロードバイクでグリスアップしたいパーツやグリスアップをする目安をまとめました。

-

中古アップグレードの王道105化。5800系と5700系どっち?

ロードバイクの中古アップグレードの王道105化。中でもお手頃価格なのがシマノの5800系と5700系です。105がR7000時代に、中古アップグレードをするならどちらが良いのかをまとめました。

-

ロードバイクを始める人が知っておきたいロードバイクの初期費用

ロードバイクを始める人が知っておきたいロードバイクの初期費用をまとめました。乗り出し費用から最低限必要なアクセサリをまで、ロードバイクを買う前にどれくらいコストがかかるかを知っておきましょう。

-

メリットしかない!自転車のタイヤの空気をしっかり入れることの重要性

意外と軽視しがちだけれども、実はメリットしかないのがタイヤの空気メンテナンス。今回は、タイヤの空気をしっかりいれておくことの重要性と空気を入れる時の注意点をまとめました。

-

タイヤチューブの種類・メーカーと選ぶ際のポイント

自転車では比較的交換頻度が高い消耗パーツであるタイヤチューブ。タイヤチューブの種類・メーカーと選ぶ際に気をつけたいポイントをまとめました。

-

カーボンフレームのクラックについて知る

ロードバイクなどのカーボンフレームモデルに乗っていると起こりうるのが「フレームのクラック」。クラックがどうして起こるのか、どういったものがクラックなのか、クラックが入ってしまったらどうするのかをまとめました。

-

ロードバイク・クロスバイク用携帯ポンプの選び方まとめ

メーカーも種類も豊富なロードバイク・クロスバイク用携帯ポンプ。見た目は似ていますが、使ってみると意外と違いが大きい自転車アクセサリでもあります。携帯ポンプを買う際に気をつけたいポイントをまとめました。

-

自転車のエアゲージ(空気圧計)の使い方・メモリの見方まとめ

初心者には意外と使い方がわかりづらい、自転車のエアゲージの使い方・メモリの見方をまとめました。エアゲージを購入する際のチェックポイントもピックアップしています。

-

サドルバッグに常時入れておきたいアイテムまとめ

サドルバッグに常時入れておきたいアイテムを厳選ピックアップ!万が一の修理ツールから、忘れがちだけど地味にあると便利なのアイテムまで、サドルバッグの使い勝手を向上させる方法をまとめました。

-

30秒で完璧!自転車に乗る前に必ずチェックしたい11項目

30秒で完璧にできる、必ずチェックしたい自転車の乗車前チェック11項目をまとめました。最低限のチェックでトラブルリスクを最大限減らすことのできる方法です。

-

初心者でも家にある工具で始められるロードバイクメンテナンス

初心者でも家にある工具で始められるロードバイクメンテナンスをまとめました。ロードバイクの性能維持、トラブルの早期発見を重視したメニューになっています。

-

ロードバイク・クロスバイクに常時携帯・装備しておきたい自転車アクセサリ

ロードバイク・クロスバイクに常時携帯しておきたい自転車アクセサリをまとめました。法令遵守、トラブル対応、事故対応の3つのポイントに分けて見ていきます。

-

ロードバイクのメンテナンスに必要な工具はこれ!セットとバラ買いの価格比較

ロードバイクのメンテナンスに最低限必要な工具をパーツごとに解説!工具セットとバラ買いの価格比較も行いました。

-

ロードバイク用の空気入れの選び方と入れ方

「基本中の基本」と言われるロードバイクの空気圧の管理。シティサイクルと似ているけどちょっと違う、ロードバイク用の空気入れの選び方と入れ方をまとめました。

スポンサーリンク