WheelTopの電動コンポーネント「EDS」の特徴、スペックまとめ

中国メーカーWheelTopが新しくリリースした格安電動コンポーネント「EDS」についてスペックや特徴をまとめました。

最終更新日: 2023/10/30

公開日: 2022/07/13

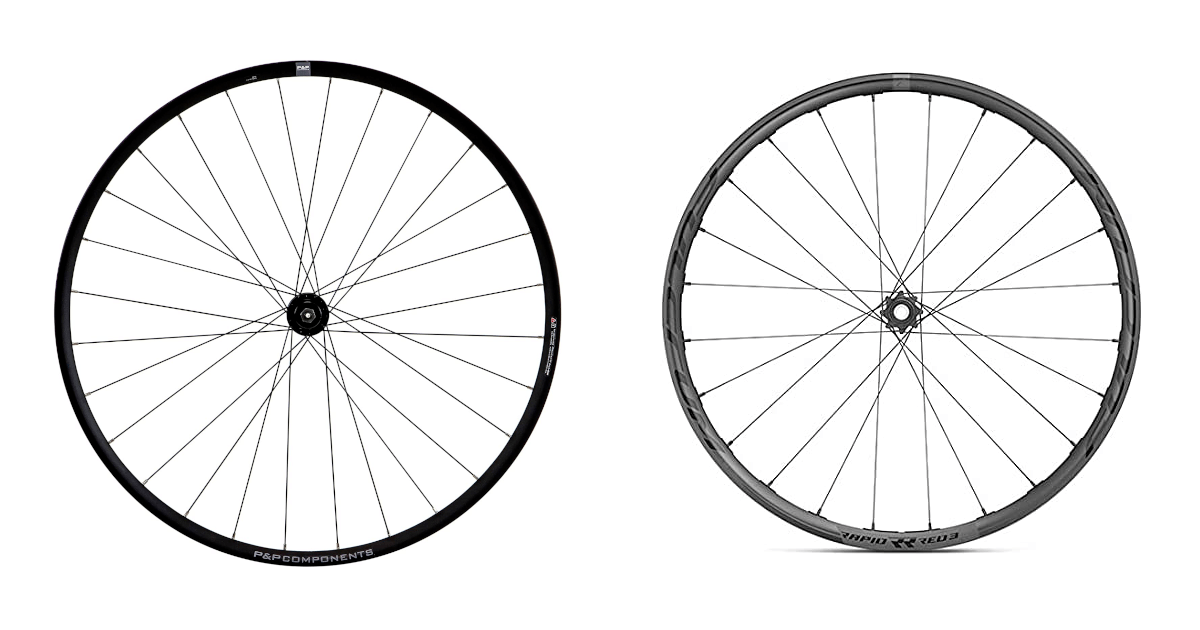

グラベルロードバイクの流行とディスクブレーキの普及によって、ロードバイクのホイールサイズも定番の700Cだけでなく650Bという選択肢も選ばれるようになってきました。今回は、700Cと650Bの違い、それぞれのメリット・デメリットを見ていきます。

この記事の目次

スポンサーリンク

ここ数年のグラベルロードバイクの流行と共に注目されているのが650Bホイール。

ロードバイクで定番の700Cホイールと650Bホイールの違いは「ホイールリムの直径」で、700Cは622mm、650Bは584mmと、650Bの方がホイールリムの直径が38mm(3.8cm)小さくなる点です。

ホイールリムの周長だけで比較すると小さくなる650Bですが、グラベルロードでは44Cなどの太いタイヤを装着するため、タイヤの周長では大きな差がなくなります。

例えば、ロードバイクで定番の700 x 25C(25mm幅)タイヤと650 x 50Bのタイヤでは、タイヤ幅で25mm、タイヤの高さでは20mmほど違いがある(装着するリムによっても異なります)ので、650Bタイヤの方が上下で合わせて40mmほど高さがあることになります。

そうなると、リム直径の差である38mmをほとんど吸収してしまうため、ひとまわり小さい650Bタイヤでも細めの700Cくらいの周長になるわけです。

ロード界隈では650Bというサイズで表記されますが、実はMTBの27.5インチとほぼ同じです。ですので、650Bのホイールは27.5インチのMTBでも使うことができます。

MTBではかつては26インチが主流、その後少し大きい27.5が主流になって、現在は29インチ(700Cと同じ内径)が主流になっています。ただ、現在でも小回りの良さなどから、27.5サイズを敢えて使うユーザーもいます。

「700Cのバイクに650Bホイールは取り付けができない」というのがこれまでの常識でした。これは従来のブレーキがホイールリムを挟むタイプのブレーキだったためで、「リムが小さくなる = ブレーキアームが届かない = 別サイズは取り付けができない」という理由でした。

しかし、ローターを挟むディスクブレーキが普及したことで、フレームからリムへの距離はブレーキには無関係となり、700Cのバイクでも650Bのホイールが取り付けが可能になったわけです。

逆にいうと、リムブレーキ、Vブレーキのスポーツバイクでは、700Cホイールのモデルに650Bのホイールは装着できません。

ただし、ディスクブレーキバイクであっても、タイヤクリアランスはフレームごとに違うため、どれくらいの太さのタイヤを装着できるかはフレーム次第となります。

700Cホイールから650Bホイールにすることで、ホイールリムの直径が小さく直径が小さくなります。小さくなると、

というメリットが出てきます。

まず大きな違いがホイールサイズが小さくなることで、ハンドリングの小回りが効くようになります。舗装路はカーブが緩やかですが、MTBコースなどは90度や180度に近い、旋回に近い鋭角なカーブがあるためこの差は大きくなります。

次に大きいのが43Cなどの太いタイヤを取り付けても、フレーム・フォークのクリアランスが確保出来る点です。

例えば、700-25Cと650-45Bが大体同じタイヤ周長と言われているため、最大700-28Cくらいのクリアランスがないフレームでも、650Bのホイールであれば43Cの太いタイヤを装着できます(タイヤ幅のクリアランスに問題がない場合)。

太いタイヤを取り付けることでタイヤ内部のエアボリュームが増え、タイヤのクッション性が上がり、細いタイヤほど高圧にしないでも良くなるため、タイヤの振動吸収性能が高くなり乗り心地がよくなります。

チューブレスであれば、より低圧運用ができるため、低圧で太めのタイヤを装着して走行していると、簡易的なサスペンションがついたような、滑らかな走行感になります。

また、「ホイールの直径が短い」というメリットを使えば、車高を低く出来ます。女性や身体の小さい方で、700Cバイクの高さが怖いという方は、650Bホイールを選ぶことで車高を最大で数センチ低くすることが出来ます。

一方で、650Bホイールには700Cと比べてデメリットもあります。

自転車ではホイールのサイズが小さいほど、たくさん回転させないと前に進めません。700Cのロードバイクと、20インチのミニベロでは、同じ距離を進むのに必要なホイールの回転数が違うのと同じです。

タイヤ周長の問題は「太いタイヤを装着して、700Cと同じタイヤ周長にする」ということで解決ができますが、太いタイヤにすると今度はタイヤの外周部が重くなるため、やはり直進性能は落ちてしまいます。

グラベルなどの未舗装路での走破性を保ちつつ速く走りたいのであれば、700Cで35〜40Cほどのタイヤサイズを選ぶのがベストです。

次に大きいデメリットがホイール・タイヤの選択肢が少なさ。

650Bはここ数年でトレンドになってきている「ロードプラス」というジャンルになりますが、このジャンルはまだまだ対応する製品数が少ないのが現状です。

650Bタイヤはグラベルタイヤを中心に選択肢が増えてきています。例えば、日本でグラベルタイヤとして定番のPanaracerのGravelKingは、チューブレスモデルで650Bのラインアップがあります。

Panaracer(パナレーサー)のグラベル向けタイヤ「GravelKing」シリーズの種類と選び方

ここ数年、人気急上昇中のロードタイヤがPanaracer(パナレーサー)のグラベル向けタイヤ「GravelKing(グラベルキング)」の、モデルごとの違いと、選び方をまとめました。

ただ、サイズ展開は飛び飛びで、700Cほど細かいサイズ選択が出来ません。

また、ホイールについてはアルミ・カーボン、ローハイト、ディープリムと選択肢が広い700Cホイールと比較すると、650Bホイールの選択肢はかなり狭いと言わざるを得ません。

700Cのメリットは、周長が大きいことによる回転性能の高さでしょう。700Cと650Bのホイールでは重量差はほとんどないので、同じ重量であれば周長が大きいほうが良く進みます。また、同じタイヤ周長でも、700Cの方がタイヤが細くなるので、タイヤ自体も軽くなります。

700Cのデメリットとしては、ホイールリムの周長が大きいため、フレーム側に、太いタイヤを装着するためのクリアランスを広く取る必要が出てくる点です。

グラベルロードバイクなどの太いタイヤを装着する前提のロードバイクは、クリアランスが広いジオメトリになっていますが、通常のレーサータイプのロードバイクは、空力効果を考慮して、タイヤとフレームの隙間はなるべく小さくなるように設計されています。

そのため、700 x 28Cくらいを想定して設計されたロードバイクでは、700 x 44Cなどの太いタイヤはクリアランス的に入りません。

逆にグラベルロードなどの広めのクリアランスがあるバイクに700 x 25Cなどの細いタイヤを装着すると、フレームとタイヤの隙間が空きすぎてエアロ効果が低くなりますし、何よりも見た目が貧相になってしまいます。

スポンサーリンク

では、700Cと650Bのタイヤでどれくらい違いがあるのか、周長で比較してみると、700-25Cと650-44Bが概ね同じ周長ということがわかります。

| サイズ | 700C | 650B |

|---|---|---|

| 25 | 2111mm | 1991mm |

| 28 | 2130mm | 2010mm |

| 30 | 2142mm | 2023mm |

| 32 | 2173mm | 2035mm |

| 35 | 2168mm | 2054mm |

| 37 | 2186mm | 2067mm |

| 38 | 2192mm | 2073mm |

| 40 | 2205mm | 2086mm |

| 42 | 2217mm | 2098mm |

| 44 | 2230mm | 2111mm |

※ETRTOの規定周長サイズと異なる場合があります

参考:A Chart of Wheel Sizes with an explanation of BikeCalc’s math

では、700Cと650Bどちらが良いのかというと、「どれくらい太いタイヤを履きたいのか」に依存します。

30Cくらいの「そこそこ太いタイヤ」で良いのであれば、最近のディスクブレーキ・ロードバイクは28〜35Cくらいまでのクリアランスがあるので、走行性能が高い700Cを選んだ方が走りが軽くなります。ただし、30Cくらいでは、グラベルやダートを走った時の安定性はあまり高くありません。

グラベルやダートでの安定性をMTBレベルまで求めるのであれば、650Bを選択するメリットが出てきます。700-25Cと650-45Bが大体同じタイヤ周長なのでクリアランスの問題も解決でき、かつ650-42BがMTBでは少し細めとされる27.5×1.75サイズとほぼ同じなので、MTBくらいのタイヤサイズを装着できます。

また、700Cで太いタイヤを装着したいのであれば、グラベルロードバイクなどの太いタイヤを装着する前提で設計されたロードバイクを選ぶという選択肢もあります。

注意したいのは「メインでどこを走りたいのか」で、40Cくらいの太いタイヤになると山道の未舗装路で安定性は出ますが、舗装路の走行感は700-28Cや700-30Cの細いタイヤよりも落ちます。

街乗りがメイン、もしくは山道がメインであれば650Bでゆったり走るのを楽しむ、幹線道路やサイクリングロードである程度の速度を出して走りたいなら700Cという選び方もありでしょう。

700Cホイールは622mm、650Bホイールは584mmがETRTOの規定サイズです。そのため、700Cの方が650Bよりも直径で38mm、半径で19mm長くなります。

ホイールを取り付けるフレームで考えると、650Bにすることでタイヤのクリアランスが19mm広くなるわけですから、その分太いタイヤを履くことが出来ます。

最近ではグラベルロードバイクで650Bが話題になっていますが、ロードバイクでもMTBでもメインのホイールサイズは700C(29er)です。ですので、迷ったら700Cを選ぶのがスタンダードでしょう。ホイールの選択肢もタイヤの選択肢も700Cの方が豊富です。

ただし、MTBの場合は29erにするとタイヤが太い分、車高が高くなって足つきが悪くなるので、身長が高くない方は要注意です。

現在のグラベルロードバイクのまま、タイヤサイズを太くしたいなら650Bにするというのは良い選択肢でしょう。

これからグラベルロードバイクを買うのであれば、最新のグラベルロードバイクはタイヤクリアランスが700 x 45C、700 x 48Cくらいまで広げてあるモデルが多いため、敢えて650Bにするメリットはあまりありません。

クリアランスがあるなら、700Cのまま太いタイヤを装着した方が、ロードの走りのままグラベルに対応できます。

リムブレーキの車体の場合、ホイールサイズを変更することは基本的にはできません。

ホイールサイズを変えてしまうとリムとの距離が変わってしまうため、ブレーキが使えなくなってしまう(ブレーキがリムに当たらない)からです。

ただし、一部のクロスバイクやMTBなど、Vブレーキ台座と同時にディスクブレーキ台座があるフレームの場合は、ブレーキをディスクブレーキに交換することでホイールサイズを交換することは可能です。

スポンサーリンク

Panaracer(パナレーサー)のグラベル向けタイヤ「GravelKing」シリーズの種類と選び方

ここ数年、人気急上昇中のロードタイヤがPanaracer(パナレーサー)のグラベル向けタイヤ「GravelKing(グラベルキング)」の、モデルごとの違いと、選び方をまとめました。

Continental(コンチネンタル)のグラベル向けタイヤの種類とスペックまとめ

ロード向けタイヤの人気メーカー・Continental(コンチネンタル)のグラベル向けタイヤの種類とサイズ展開、重量などをまとめました。

Michelin(ミシュラン)のグラベル向けタイヤのシリーズと種類まとめ

Michelin(ミシュラン)のグラベル向けタイヤについてまとめとめました。グラベルロードバイクに合うミシュランタイヤの選び方も。

Pirelli(ピレリ)のグラベル向けタイヤのシリーズと種類まとめ

世界トップクラスのタイヤメーカー・Pirelli(ピレリ)のグラベルロードバイク向けタイヤの、シリーズとモデルごとの違い、選ぶ際のポイントをまとめました。

SCHWALBE(シュワルベ)のグラベル・シクロクロスタイヤのシリーズと種類まとめ

SCHWALBE(シュワルベ)の未舗装路向けタイヤである、グラベルタイヤとシクロクロスタイヤのシリーズと種類をまとめました。

チューブレス、チューブレス・レディタイヤのメリット・デメリット

最新のホイールで採用がどんどん進んでいるチューブレス、チューブレス・レディタイヤ。チューブレスは何が良いのか?それぞれの違いやメリット・デメリット、クリンチャーとの運用やコスト面の違いをまとめました。

700Cと650Bの違いはどこ?それぞれのメリット、デメリット

グラベルロードバイクの流行とディスクブレーキの普及によって、ロードバイクのホイールサイズも定番の700Cだけでなく650Bという選択肢も選ばれるようになってきました。今回は、700Cと650Bの違い、それぞれのメリット・デメリットを見ていきます。

自転車のタイヤのサイズ・太さを変えるときの注意したい3つのポイント

数千円のコストで走り味がグッと変わって楽しいのがタイヤのカスタマイズ。タイヤを交換する際に、自転車のタイヤのサイズ・太さを変える時には注意すべきポイントが3つあります。

タイヤが変われば走りが変わる!ロードバイクのタイヤの種類と楽しみ方

タイヤが変われば走りが変わる!ロードバイク向けのタイヤの種類とそれぞれの特徴やメリット・デメリット、タイヤを変えることでどのようにロードバイクの楽しみが出るのかをまとめました。

ロードバイクとグラベルロードは何が違う?選ぶ際のポイントは?

ここ数年で人気急上昇中のグラベルロードバイク。しかし、一般的なロードバイクとグラベルロードの違いはどこにあるのでしょうか?グラベルロードバイクを見分ける方法と、選ぶ際のポイントをまとめました。

シマノのグラベルロード向けコンポーネント・GRXのラインアップと特徴

シマノのグラベルロード向けコンポーネント・GRXのシリーズラインアップとそれぞれの特徴、GRXを選ぶメリット・デメリットについてまとめました。

自転車のタイヤのサイズ・太さを変えるときの注意したい3つのポイント

数千円のコストで走り味がグッと変わって楽しいのがタイヤのカスタマイズ。タイヤを交換する際に、自転車のタイヤのサイズ・太さを変える時には注意すべきポイントが3つあります。

WheelTopの電動コンポーネント「EDS」の特徴、スペックまとめ

中国メーカーWheelTopが新しくリリースした格安電動コンポーネント「EDS」についてスペックや特徴をまとめました。

シマノの最新リアディレイラーに採用されている「シャドー・RD」とは何か?その特徴と、選ぶメリットを解説します。

【MTB・クロスバイク】フラットバー用・油圧ブレーキメーカー

MTB・クロスバイク用の「フラットバー用・油圧ブレーキ」を製造しているメーカーと、その特徴を解説。フラットバー用・油圧ブレーキメーカーの選び方も。

シマノのロードバイク、MTB、クロスバイク用コンポーネントで採用されているチェーンの互換性を解説。チェーンの選び方について解説します。

シマノから新しくリリースされた8速コンポーネント「ESSA」のラインアップと、既存8速パーツとの互換性を解説します。

SRAMのロードバイク、MTB向けスプロケットの互換性を解説。互換するドライブトレイン、ホイールを見つけることができます。

SRAMのMTB向けコンポーネントの互換性について解説。互換性があるパーツの組み合わせ、組み合わせることができないコンポーネントをまとめました。

それぞれ別コンポーネントの互換システムにある、ロード用スプロケットとMTB用スプロケットは組み合わせて使うことができるのかを解説します。

シマノDi2コンポーネントを接続するのに必須な専用工具「プラグツール」の種類と、各Di2パーツとの互換性について解説します。

シマノ・CUESシリーズのスプロケットの互換性を詳しく解説。スプロケットと互換が発生する、リアディレイラー、チェーン、ホイールの互換性を一覧で確認できます。

シマノの油圧ブレーキ用ホース・コネクティングボルトの規格と選び方

シマノの油圧ブレーキ専用ホース「BH90」と「BH59」の違いやコネクティングボルトの種類、自分のブレーキに合う油圧ブレーキ・ホースの選び方、選ぶ際の注意点を解説します。

【メーカー別】油圧ブレーキのオイル種類と特徴、メリット・デメリット

自転車の油圧ブレーキで使われる油圧オイルの種類とそれぞれの特徴、メーカーごとのブレーキオイルの種類を解説します。

シマノ・Di2システムの根幹であり、システム全体のレイアウトにも影響を与えるDi2 バッテリー。種類と互換性について解説します。

シマノ・Di2コンポーネントのエレクトリックワイヤーの種類と、Di2コンポーネントとの互換性をまとめました。

シマノの電動変速システム「Di2」コンポーネントの世代の見分け方

シマノの電動変速システム「Di2」コンポーネントの互換性が発生する世代分けについて解説。各シリーズのコンポセットがどの世代になるのかを一覧でまとめました。

11速までと大きく変わった、シマノの12速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。

シマノの11速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。

シマノの10速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。

シマノの9速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。

MTBの「ブースト(BOOST)クランク」とは?従来のクランクとの違いと選び方

MTBの「ブースト(BOOST)クランク」とは?従来のクランクとの違い、メーカーごとのラインアップと選び方を解説します。